|

的时候。大处着眼,小处着手,我们做问题细致些、地道些,个人往前走一小步,人类的文明就往前走一大步。

我们现在的经济运营模式,似乎是一个高消费高产出的模式,让大家的生活节奏整体慢下来,是很难的。回到我们的文字出版量问题,以量取胜,是一种固有的竞争模式,正如上面所说的“著作等身”;尤其是在这个信息时代,你必须以大量的信息覆盖别人,否则决无“出头”之日。甚至,你只有造一座垃圾山出来,别人才会看见你,反之,即便你是一堆光华的珠宝,也可能一不注意被垃圾掩埋。君不见,在信息高速公路上,大家你追我赶,不断提高着速度;高速行使中,注意力必须高度集中,否则危险随时发生,不累才怪呢。

运动中的大家,都慢下来,相对位置是不变的。动笔的人都少写点,编辑的人少编点,印刷的人少印点,造纸的人少造点,读书的人少读点,大家都悠闲一点,省下时间多锻炼身体,节约精力多关心别人,积攒力气多做公益劳动,多好啊。少写作并不少拿稿费,单字价码上调即可;少写书并不影响评职称,重质不重量即可;少印刷版面不影响赢利,售价不变即可;少编版面不影响工作要求,月工资不变即可;少出版书并不影响整体码洋,提高书价即可;少印刷并不影响挣钱,提高印价即可;少造纸并不影响收入,提高纸价即可;少登广告并不影响宣传效果,把整张报纸每个广告面积都减小即可;明星少露面并不影响出名,把每个人的露面次数都减少即可;少读书并不影响知识含量,多咀嚼经典多思考即可……如是,所有人的生活节奏缓慢下去,生活质量则提高上来,何乐不为呢?

那么谁愿意主动放弃“权利”,自我约束,从自我做起呢?你放下“屠刀”,别人可能会立即捡起来杀你,你就真的成佛了。社会中的个人,其力量绝对是微不足道的,群体是盲动的、无意识的,要保持和维系有序化的社会运转,光靠道德自律是难以立竿见影的,所以,法律诞生了。法律之所以建立,就是对人性的不信任。依靠立法,可以约束大家的行为,宛如你行驶超速,就要被罚款,甚至吊销执照。文字工作亦然,立法规定要严格,每个公民的文字出版量要有限制,多出版就要依据相关条文给以罚款或惩罚。即便最有名的教授,或者自以为了不起的学者,如果自信自己的文章很有价值和水准,可以事先提出请求,得到批准后方才可以发表和出版。这样做,是不是没有民主、没有言论自由呢?不是,不是不让你开口、写文章,而是要限制你的文字总量,是要求你短小精悍,避免你信口开河害人害己。

文字工作是社会文明中很重要很典型的一环,这一行业更是重质不重量,从它开始,积累经验,可以应用于其他行业。这篇文字无疑很幼稚,所言也仅仅是针对文字工作者而言,但自信它是一种理想模式。动局部而牵扯到全身,为了长远的大和谐可能影响眼前的小和谐,等着吧。一般人根本没有能力去办理,有能力的人还有更重要的其他事要办,况且又不是自己家个人的事情,操不完的心,也罢。“大家少开车,还大家一个干净的地球”,这话听久了,也都忘了,照开如故。“大家少动笔,还大家一个绿色的地球”,这无疑也是一个理想。理想国是不能实现的,因为那只是个假想、幻想;理想国中居住的,不是人类,而是神仙。

我的作文方法

崔自默

我提笔写东西,完全尊崇先贤“寓目写心,因事而作”的思想,尽力不作无病之呻吟。一旦有所刺激、有所感发,脑中意生,胸中气勃,便开始写,此时往往通顺畅达,如喷泉不择地涌出。

26岁以前我写文章还不用电脑,一篇文章边想边写、边写边改,纸面很乱,完后再誊抄、再修改,无形中浪费很多时间。初用电脑时,还不习惯,思维有受到阻隔之感。两年以后,却已经离不开了电脑,再用纸笔则很难成文;因为电脑可以方便地挪动前后段落和字句,没写完可以先储存好,随时开机继续。可惜在开始用电脑写作时图省事、偷懒,学的是拼音法,而没有学会五笔字形等输入法,所以文字录入速度慢;虽然不能盲打键盘,好在熟能生巧,由二指禅提高到了多指禅,手指头也可以很快挪动到正确的地方。

写文章使用提纲,是必要的。我一般会先列出一些主要思路、关键语,再理清思路,形成主干,然后延展枝节。这有点像编写电脑软件程序,使用最基本的“辑逻树”方法,顾名思义,先树干后树枝再枝叶。由主干到枝叶,需要一个联类通感的过程,意思逐渐丰满、充实、具体;既不要漏掉重要的方面,也不要妄生枝节,影响主题。

仅仅依靠偶发的奇想,灵光一现、火花一闪,如果来不及把它捕捉住,脑子顿时就会一空,后面再绞尽脑汁去回想、寻思,就事半功倍了,也容易徒劳无功,这样,写文章也就的确成了苦差事。在写了一些关键词句之后,我一般不再依靠偶然的所谓“灵感”,而是开始使用理性的思维、逻辑的推演,根据字数要求,加以衍生成茂密程度不同的枝叶而已。有规律地衍生,比起痛苦的滴沥,无疑要有效率得多。

常常是在开研讨会时,因为没有电脑,我会针对当时的主题,在纸上画出一幅“联络图”来:其中一方面是列出的主要的发言提纲和要点;另一方面则是一些关键字句,重点概念。在研讨会结束后,根据当时留下的这张图,我可以整理成一篇文章;如果选题很大,可以在将来发展为专著。

有效的“衍生”,依靠的当然还是背景知识和材料资源的储备,否则,也只能依靠偶然零星的感想,难以壮阔、可靠。平日里,多留心、用心,记录下随感,积攒素材、搜集部件,以备日后应用。这正如把拾到的单体珠子放进口袋,等到用时,探囊取来,串线成链,连缀成文。

有思想深度的表达,显然不能依靠辞藻来完成,但语言的技巧却是必需的。不同的篇章结构,不同的句型组织,不同的选词用字,意思虽大体都存在,但情致却相距玄远。技进乎道,语言的技巧也是如此,达到自然而然的境界,需要一个磨练熔裁的过程。

文章写完,需要通读一过,主要是调整转折词和关联词,以顺整篇之气;或者随时调换个别字词,以使意思更为精致、准确、有余味。也许过了很长一段时间后再读到这篇文章时,会忽然联想到一个其他内容,觉得原文有所缺憾,我会在电脑里找到它,把必要的枝节补充上,即便不再发表,也会像解了心里的一个疙瘩,大为释怀。

谈儿童画之能量

崔自默

不同寻常的形式,一定蕴涵不同寻常的内容,等待我们去认知、去感受。大师在游刃有余、“从心所欲而不逾矩”之后,其作品所走向的抽象、夸张、符号,其意义每每如此;而儿童绘画的内含,因为其混沌难明,故也亦然。

儿童绘画,尤其是在没有经过系统训练之前,因为在观念上不知道用笔用墨之事,在技法上还不能完全操控之,于是,暗合了有意无意、自然而然、不期而遇、解衣磅礴的关于创作状态,得“真”全不费工夫。大师至于“人书既老”时,是出乎情、入乎理,情理结合、理趣兼备,努力反朴、追求复归婴儿的境界。

儿童画得天趣,一如其本性,不知其然而然,是天生的、自然携带着的性情。袁中郎所谓“不知有趣,然无往而非趣”,是为天趣。等到儿童年岁稍长,行走于社会日久,知见既多,尘俗渐垒,就开始像春华而秋实,世理得而天趣却逐渐失去;失去“真”,便俗,便没意思,这很无奈,是不得已之事实。

苏东坡论艺强调“天真烂漫是吾师”,董其昌赞天趣为“一句丹髓也”,并力践“豪华落尽见真淳”的理想境界,可见那是何等难得。成人既为成人,不可强装童子,否则蠢态百出、殊可憎厌。提倡“天真”,就是“损”去非真的那一部分,而复归本真初态;这是一个问学觉悟的过程,也是一个修养达道的过程。老子推崇“赤子”、“婴儿”,是因为他们“含德之厚”、“专气致柔”、“沌沌兮”而“常德不离”,所以,做人的理想标准是“复归于婴儿”。孟子也指出“不失其赤子之心”;对待“真”,就要像保护婴儿那样,实心实意,不敢马虎,“如保赤子”、“心诚求之”。急功近利地喊着“求真”,像先学养子而后嫁人那样可笑。

儿童的“天真”,其表现行为有时在成人眼里特滑稽,莫名其妙,但的确暗合天道,在看似混沌无序中,蒙蕴着某种特殊的“关系”;这种特殊的“关系”,一如很多物质的微观结构,虽然还不为人知,还不明其原因,但却包容着巨大的能量。这也恰似儿童的未来,虽虚却实,可能性最大。艺术审美有所谓“无理而妙”之说,这种浅层次认识上的“无理”,其实有确切的天授之数。这种“数”,能量匪夷所思。智慧的科学家,往往在无序中觉察有序,发觉规律,挖掘能量。皮亚杰便注意到,爱因斯坦有关空间、时间与光的新观念,和非常年幼的儿童对这些的观念的理解极为相似。儿童字画的空间造型感觉、柔中含刚的线条、有张力的墨晕,便是这样。

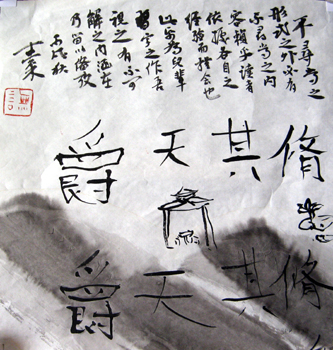

崔自默题儿辈书法"修其天爵"及绘画

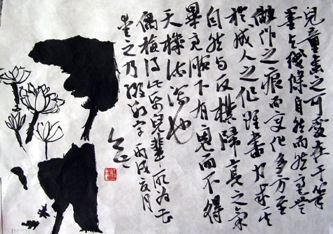

崔自默题儿辈画荷及游鱼

季老应该称“太师” -----

也谈季羡林先生的“请辞桂冠”

崔自默

忽然有朋友来电话告诉我,《北京娱乐信报》和网上都有消息,说在病榻上的季羡林先生近日撰文,表达了他要“请辞”摘掉三顶“桂冠”的愿望。我立刻明白朋友给我打电话的原因,并告诉他,这事与我毫无关系。

的确,我在前些日子写过一篇《季羡林是国学大师吗》的文字,但我在这篇文字中只是叙述了一个故事、一种现象,并阐发了我的一种评价事物的方法,其中没有任何针对季羡林先生的贬低性的文字和意思。事实上,我很尊重季老,曾经与月照和尚数次去过老先生北大燕园的家,也与我的导师范曾教授一起去医院看望老先生。老先生到了繁华落尽见真纯的境地,很坦呈,一如他的文笔。

季先生想要摘的桂冠有三顶:“国学大师”、“泰斗”、“国宝”。我认为,这三顶帽子对季老而言是当之无愧的。记得在季老九十华诞,范曾先生所作寿联就有“群星以北斗为尊,万里蒙庥曾贺米;学界持南山作寿,千秋有幸待烹茶”的句子。现在季老之所以不愿欣然接受这些桂冠,还要请辞,大概一来显示出一位老学人的虚怀,还有一点就是展示了他超越常人的自信。这三顶帽子现在已然满街乱飞,已然桂不再桂、冠不复冠,所以对于季老而言,这不但没有什么价值,反而优点累赘、滑稽;何况所谓“桂冠”,又不是官职,本来就是虚的。

桂冠虽然都是别人给的,但它的价值如何,有时却需要自我内心的认定。自己有底气时,不需要别人加封。不虚心时,往往还是心虚的表现,大美是无须多言的。由于人事关系的原因,没有被评为正教授,有人便自己可以给自己的名片上印上“超一级教授”,这也无妨,只要自己觉得舒服。自己既觉得舒服,还可以再怂恿别人给自己继续添加几顶帽子;自己觉得不舒服,当然可以弃之如敝屣。

大师自己携带光环,不需要别人去给他佩戴。

其实,我觉得季老的辞冠,或许只是在文章里那么随意一写,表示一时的真实心境而已,被今天记者和媒体郑重其事地当作话题讨论起来、炒作开来,惹得很多学人开始较真,甚至牵扯得有人也怀疑季老有“做秀”之嫌,这大概才最违背季老的初衷。也许还会有聪明的好事者,遵循中国儒家“当仁不让”的传统精神和美德,不但不主张季老辞冠,而且反其道而行之,继续加封季老为“太师”;如是,以便在“太师”的后面开辟出更多的“大师”座位,省得有些人着急、内活攻心,此举不但可以满足媒体挖掘兴奋点的愿望,或许还可以鼓舞士气,激发学习国学的志向。季老也不妨敢为天下先一次。

总共6页

1 2 3 4 5 6

|