|

不远不近

——《崔自默美学笔记》下编(14)

崔自默

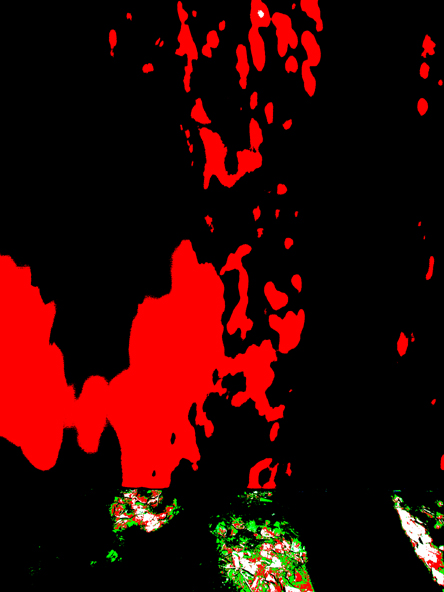

弄影/创意油彩/2007年/北京/崔自默作

[主题词]度 视觉心理 欣赏习惯 距离 《尽致集》

《中庸》讲“君子尊德性,而道问学,致广大,而尽精微,极高明,而道中庸。温故而知新,敦厚以崇礼”,其中“致广大,而尽精微”最见中庸之难。何谓“广大”?何谓“精微”?且慢仓促做答。

度,为中庸最崇尚的境界,过犹不及。分寸、尺度、火候把握,殊为不易,差之毫厘,谬以千里。最难把握的是人,子曰“近之则不逊,远之则怨”,如何是不远不近?

习以为常、司空见惯之后,能否继续进步、完善、出奇,值得思考;甚者反其道而行之,另立坐标,改变标准,别开生面,机杼独出。

是否合度,看合什么度?所谓“从心所欲而不逾矩”,规矩虽有,大方之家,信能改弦更张,变法维新。

美术,为视觉艺术,视觉效果、审美心态,需反复体验。视觉在造形之外,无外乎颜色与距离。颜色搭配古有“随类敷彩”的技巧,距离的把握有“因物象形”的本事。空间造形,距离为要。距离有客观与主观之分。画面距离为主观,方寸藏大千,咫尺千里,是造境、意象,是传统写意画的基本技法。“千里在掌”,快哉!

同样一个物象,改变欣赏习惯,便可改变视觉心理,重新发现蕴涵的艺术性。色彩之外,仅就距离,足可大加挖掘、发觉。傅雷论画,关于观画的远近问题说:“画之优绌,固不以宜远宜近分”,“观画远固可,近亦可,视君之意趣若何耳。远以瞰全局,辨气韵,玩神味;近以察细节,求笔墨。远以欣赏,近以研究。”此论讲因果、条件,很具体、辨证。

简单与复杂,是相对的。一张完成的画作,笔墨固定,只因欣赏距离的不同,审美效果立即产生差异。欣赏者观画距离的远近,作者无法限定。预料观赏效果,产生预期目的,是艺术家的创作性与能动性所在。“不得不如此”,主观而客观,近乎道术。

君子观物以比德,假物以缮性。利用科技工具,可开方便法门。望远镜、放大镜、显微镜,不移动眼睛的观察距离,却改变了视觉效果与心理感受。具体而微,见微知著,道也。一尽精微,便致广大,瞬间开辟出另一个空间境界。

境界大小、层次高低,是心理距离使然。大小是相对的,其中有观察距离这一大因素。万物一齐、众生平等、诸法无有高下,是有宇宙观。参照系大,始可跨越时空,看破、放下、超脱,不拘泥、无挂碍。

“芥子纳须弥”。微小的东西,只要不断放大、显微,继续研究下去,永无止境,万世不竭。空与无,无穷小与无穷大,这些极限概念,是需要努力研究的方向。一张笔墨简单的画,随便取其局部,直至一个简单的点,把它放大再放大,立即呈现一个无比宏阔的境域。不仅仅想什么有什么,确实包罗万象。反之,一幅笔墨繁复的大画,一旦把它整体缩小再缩小,直至成一个点,就没什么了。繁与简,是相对的、可以转换的,如此利用距离因素,为一途径。

距离产生美,此为一绝佳注脚。

百无一用之物,大概没有。无用,是因为不得其所。整体报废,局部或犹可用。一篇疏漏不堪的文章,其中的字和词却光芒四射。完美与否,在于布局谋篇,在于章法、结构、组织。“调”字有diao和tiao两音,“调度”一词遂有两义:一为支配、支使、操纵、操控;另一为协调,调整尺度、把握分寸、摆正位置。关系,是生产力。有协调能力,能整和资源,是本事,是人才。

原来所谓“败笔”,是出现在了不该出现的地方。

一件旧衣,妙手裁剪,仍然可以他用。一篇拙文,老手编辑,陡然生发天趣。然则如何剪裁,端赖巧手慧心;如何编辑,信有眼力修为。化腐朽为神奇,总是喜出望外,感慨只能有一,不可复得。是时,反觉平常那些十拿九稳的东西,似乎合度,不过庸品罢了。

法法本无法。不法常可,常变常新。

平日兴之所至,所作微画,一一珍赏,裒集成册,名曰《尽致集》,非惟淋漓尽致之意也。妙手偶得,捉襟见肘,终有竟时;天边云锦,变幻莫测,岂谁能及?

总共1页 1

|