|

我的南张庄小学

文/崔自默

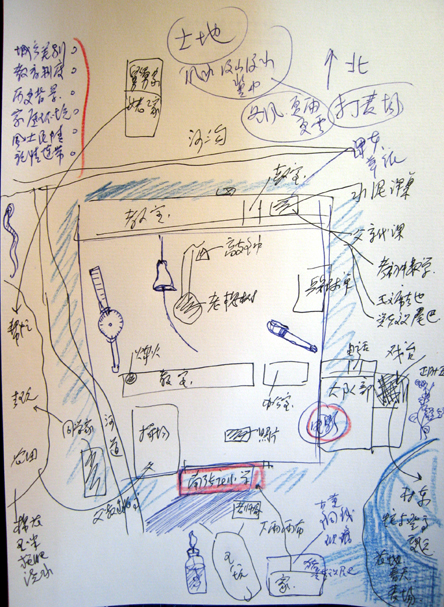

我的南张庄小学/2008年/崔自默

很多年后每当我从大都市再回家乡,回到南张庄,这个冀中平原上没山没水再普通不过的小村,我都会急着来到小学的门前,伫立一会儿。校舍已经翻新了,没有了记忆中的模样。就是在这里,我完成了我的小学生活,从这里考到了乡中学,再考到辛集中学读高中,而后考了大学,开始从农村走到城市。

很遗憾,在这小学里我不曾留下一张照片。它虽然不算大,但在我的记忆里却很不小。教室是两排平房,课桌是水泥做的,同桌会在中间划上界限。两排教室中间有一棵槐树,上面挂着一口钟,上下课时会敲响它。学校的钟声与十几个生产队的钟声响声不一样,村民都能区分出来。

学校西南角是个操场,旁边有一条干涸的老河沟。我们在操场上体育课,体育老师偶尔发脾气,会拿手指头使劲磕同学的脑袋,很疼。他也教过几堂语文课,记得最清楚的是他讲“树”字的写法:它属于木头,要一寸一寸地长。我还记得这个老师给我们代过几次算术课,有一回我考了47分,被用煤火棍子打手13下,算是补足及格60分。

在冬天学校燃煤取暖,各班有一座火炉,晚上由同学们轮流负责,不使它熄灭。那时学校没什么课外活动,下课后学生们会聚集在一起,抓苍蝇、甩四角包、撞大拐、推风轱辘。有一天我推风轱辘猛跑,在第一排教室的西南拐角与一个同学相撞,我撞破了左眉毛。快中考了,班主任要求晚上集中学习,于是大家各自打着小煤油灯赶到学校来,还从家里拿来玉米、粉条、红薯、馒头之类烤着吃。期末考试时,考场设置在操场上,最讨厌的是刮北风。有一次还下起雪来,我手冻得厉害,憋着尿,题又做不出来,十分着急。现在做梦如果梦到在小学时的情景,大多就是这种情况。

操场南边的路是通向村西田野的。傍晚,大人们放工经过这里。记得一天父亲和叔叔他们顺便到操场来,放下锄头比试起跳高来,那时他们也才三十多岁,精神饱满。我和哥哥有时也跟着去下地,现在回想起来,父母亲是有意识让我们参加一些锻炼。在地里干活,最辛苦的算是夏天中午,蹲在玉米地里锄草、施肥,四周闷热无比,庄稼叶子在手臂上划出一道道的痕子。蟋蟀和蝈蝈四处齐唱,我却只觉得腰酸腿痛,叫苦不迭。最惬意的时节是春天,村外是黄色的菜花,蝴蝶飞舞,我们捕很多甲克虫回家来喂鸡。最忙碌的季节应该是麦收时分,大人们都到村东头的打麦场上,机器整夜地轰鸣着,麦秸堆积如山。没上学以前,白天我和哥哥被关在家里,看天上的夏云奇峰,在地上给蚂蚁“画地为牢”。

父亲在18岁时开始在外乡做民办教师,文革开始后回家务农,据说是因为家庭出身有问题,还戴过白帽子游街。这些事情我不记得,但听哥哥说他记得很清晰,班里不允许他加入少先队,直到初中每次遇到填表他心里都忐忑不安。后来,我在北京听六奶奶说,七爷爷是国民党高级军官,不愿意去台湾,解放时被枪毙了。八个爷爷中我只见过三个,大爷爷、四爷爷和五爷爷,却没见过我的亲爷爷。大爷爷家住在滹沱河南岸,每到年初三,我们全家坐在从队里借来的牛车上,腿上盖着厚被子,去河南岸走亲亲。四下是白茫茫的雪,路很滑,斜堤上更危险,车碾过河道上的冰时发出咯咯的声响。那时,我心里特别希望自己家也拥有一头牲口,哪怕是一条小毛驴。四爷爷在我们村,一个人过日子,表情总是特严厉,到中午时我们会去给他送饭吃,他曾教我和哥哥喝二锅头。五爷爷最具传奇性,他住在叔叔家隔壁小院子里的一个特别小的屋子里,邋遢得像狗窝,疯疯癫癫,我们都不敢靠近他的门前。他戴帽子和围巾,我甚至没有正面看到过他的脸。据说他能占卜星象,出语甚高,再据后来我的同乡好友缪哲回忆说,我五爷爷可不是一般人,应该算是“隐士”。

文革中间,父亲不鼓励我和哥哥学习,也许是担心假如学习好了,将来如果不允许考学,心理会受伤。家里养着一头猪,我和哥哥爬树去弄榆树叶,回来掺上玉米糁喂猪。到了年头猪杀了去县城卖钱,家里除了鸡蛋可以换钱之外,这便是主要收入。自家的猪肉自家是舍不得吃的,父亲会在集市上反复转悠,最后寻找最便宜的猪肉买上一刀,回家用盐淹了,等夏天农活最累时,切上一片夹在玉米饼子里,吃起来香极了,算是打牙祭。那年头正值“割资本主义尾巴”,一次我跟着父亲去县城卖红薯,来人给没收了,父亲脸上的无奈表情我至今还记得。那时学校除了号召学雷锋做好事、家家开批判专栏之外,也号召过学生搞勤工俭学。我满村街道上捡碎玻璃和废铜烂铁,还在家里到处翻找,发现一些铜钱全拿出去换了零钱。

父亲是天生的文人,不适合种地,但他很不辞辛劳。父亲还是中医,跟他舅舅学的,精通药理和针灸,乡亲们得病时不论早晚随叫随到,治病救人,所以父亲在乡里很受人尊敬。夏天,雨水灌满了猪圈,父亲会去淘水,然后把小麦秸子和杂土之类垫到猪圈里沤肥。猪不愿意下去踩,父亲就进去替它踩,污水没过他的膝盖。母亲贤惠、要强,有先天性心脏病,但拉着车子走在男人们的队伍中,一点也不落后。“同工同酬”,那时候的工分积累是家里的主要进项,如果工分不够,到年头结算时会把卖猪肉的所有钱都抵进去。家里结余总是负数,我们用的作业本是黑草纸,还要两面写。父亲经常检查我们的书包,不允许浪费。我羡慕临桌的同学,能用白纸本,写错了撕下一张扔掉。我和哥哥点柴油灯看书,灯火冒出的黑烟黢黑了鼻子头。我的第一只钢笔是父亲用过的,我插在上衣口袋里,极为兴奋。我戴的第一只手表是借父亲的,那是在考中学时为了掌握时间之用。我平生照的第一张照片是在小学毕业那年,与两个“盟兄弟”去县城玩,偶尔到照相馆拍摄的,今天看来弥足珍贵。两个“盟兄弟”今天都在石家庄,他们合作搞工程。我们仨人当年在放学后曾一起往西跑出好远,去看神秘兮兮的“蛇仙显灵”,回到家已很晚了;大人们正怒冲冲地等着,幸亏那天是我的生日,才逃过一次重罚。

文革结束后,父亲恢复了民办教师身份,他看到了孩子们的希望和前途所在,于是快马加鞭,督促学习。父亲教语文,做班主任,尽职尽责,一丝不苟,班成绩最为优秀,后来被抽调到乡联中作老师,教语文和美术、生物。我只听过父亲讲的一堂语文课,念“百年魔怪舞翩跹”时,腔调与往常大不一样。小学五年级我们上了第一堂英语课,父亲回家问我英语是什么意思,我告诉他红旗是“flag”,怎么读、怎么拼写、代表什么意思;父亲告诉我,这也就是汉语的音、形和意结合,你要学好英语,将来有用处。

为了不耽误我们学习,父亲一般不允许我们下地;但假如我们学习成绩不好,他会专门在农活最苦最累时,安排我们去体验。自我教育、自我鞭策,这也许是父亲最好的教育方法。我和哥哥的学习成绩开始不算好,但到考中学时都已名列全班第一,这也正是父亲所坚决要求的。冬天夜晚,一家人围在炕头上搓玉米棒子或掰棉花桃,父亲讲《三国演义》和成语故事,并叮嘱我们白天别在外面乱说,因为古书内容属于“破四旧”之列。父亲喜欢书画,闲暇时兴致来了会画上几笔,在家里的西墙上有他画的松树,写的书法“海内存知己,天涯若比邻”。这时,我屏住呼吸在旁边看,我的一点传统文化和艺术启蒙,就是这样得自于父亲。

夏天中午,母亲会监督我们午睡,并叫我们起来灌上一瓶子米汤带着上学,以免生病。槐花香遍整个小院子,远近有知了声音高低的长鸣,这是我对夏天的记忆。家里没有钟表,母亲会观察西屋前的日影来估计时间。当她发现我们没睡觉,跑出去玩了,她会特别生气。有一个中午我和伙伴们去北村投枣子,不小心从高墙上摔到猪圈,幸好无恙。我也和哥哥常跑到村东头砖窑那里,看蜿蜒的蛇,逮一堆蝈蝈,自己编织笼子把它们放进去。记得还爬到过打水井的高架子上,踏着巨轮,举目远眺,那也许是我小时候最伟大的登高。

村里很少放电影,《地道战》和《打击侵略者》等片子我记得看过七八次,台词全背过了。看电影前各家的孩子们都开始占座位,经常为了争抢好地盘而打架。记忆中最淘气的事情也许是在正月十五村里唱大戏时发生的,戏台在小学东侧的大队院子里。我和几个孩子挤着爬到最前面,偷偷钻到戏幕的下面,忽然往演员身边扔爆竹,搅了场子,被人一直追到村外。我跑得相当快,感觉没事后气喘吁吁地回家来,母亲用一根棍子打了我,然后她自己也掉了泪,责怪说让你出去你就惹是生非,以后还是在家呆着看书。大舅是远近闻名的“角儿”,唱戏演秦香莲。姥爷则会画画,还糊戏楼、扎车马人物,靠这手艺足以持家。

大队部是村里最重要的机构,除了那面巨大无比的牛皮鼓之外,还有一门黑色的摇把电话端正地摆桌子上,那是我小时侯所见到的最现代化的东西。大队里的喇叭有一次被挪到学校里来,那是1976年,毛主席逝世,村干部来宣布这个噩耗。全体肃立,气氛凝重,我心里不太明白到底发生了什么。直到1982年我15岁上高中时,才亲自使用了电话、见了火车、见了楼房、见了暖气、穿了第一件买的衣服。我穿的衣服从小都是母亲裁缝的,也是只有成绩满意时才在新年到来时换新衣,穿上它放鞭炮,放心地玩过正月初五。到了大学,我才亲自买了第一件衣服、第一双皮鞋,开始自己管好自己,走自己的路。

总共1页 1

|