|

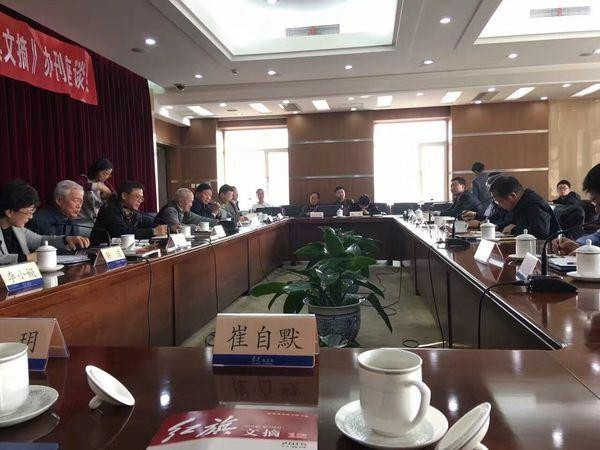

我们今天座谈会的主题是“媒体融合与党刊使命”,简单发言不可能阐释清楚复杂的学术问题,所以我只能就个人体会略抒管见。我对《红旗文摘》杂志而言既是读者也是作者,是有感情的。

我们今天座谈会的主题是“媒体融合与党刊使命”,简单发言不可能阐释清楚复杂的学术问题,所以我只能就个人体会略抒管见。我对《红旗文摘》杂志而言既是读者也是作者,是有感情的。文摘办刊意图是以问题为导向、以揭示规律为旨归,可谓高屋建瓴,有使命有观点,还要有学术有创新,还要做到“没毛病”,难度可想而知,需要有胆有识。什么是“问题”,当然有基本理论的,但更直接更有效的是时代声音。“规律”是什么?归根到底是要服务社会,教育人民,朝健康文明的未来进步。创新,就是实事求是地面对新时代、新读者、新问题,当然要使用新工具、新方法、新心态。

科学与民主,曾经是五四新文化运动的旗帜,我们党也是沿着这条路走来的。科学与民主不能分离,相得益彰。科学是什么?陈寅恪在纪念王国维的文章中说出“独立之精神,自由之思想”的文化价值观,独立自由的最高境界是爱因斯坦式的科学语言。“禅”是临界状态,宛如物理化学所定义的零度,是动态的平衡,是冰水比例不确定中的确定温度。“道”则是函数y=f(x),函数式f是确定的,而变量x与y是不确定的。

笛卡尔说过“知识就是确切”,温吞水没有观点只求不犯错误,不是科学态度。所谓致广大而尽精微,其实就是宇宙观、世界观、科学研究方法。科学方法宛如禅、临界、零度,一腔热血和冷酷无情都不科学。感性的最高境界是慈悲,理性的最高层次是智慧。《论语》讲君子“和而不同”,《中庸》则讲君子“和而不流”,在认识上有所螺旋上升。

很多问题都是概念问题,很多矛盾是对概念的不同认识与阐释。换一个说法,就会换一个活法。宗教信仰与文化立场问题即是一例。融合,有很多情形与状态,水乳交融、水与油、水与土、水与盐,还有化合作用比如氢与氧。融合,是不是会产生、是不是需要产生另一种新东西,还是别的都值得思考。思考,要具体而微。工具决定结果,裸眼不能达到电子显微镜和天文望远镜的效果。最好的工具,到目前为止,是科学,科学是独立自主的,是“冷酷无情”的。易经和中医讲水火既济,那才极高明而道中庸。

冯友兰《中国哲学简史》使用“负的方法”,就是注意问题之外的问题,原因背后的原因。形式逻辑是推理判断的基本模式。我们经常无知或忽略大前提,仅仅从小前提出发就开始进行简单粗糙的分析辩论,所以只能得出幼稚荒唐的结论。透过现象看本质,本质仍然可以是另外本质的现象。原因背后还有原因的原因的原因。运动是相对的,火车向前而轨道确实向后。一个直立的人,是左旋转还是右旋转,据说是心理状态的反应,也同时说明运动方向的不确定性。

《庄子•齐物论》说“彼亦一是非,此亦一是非”;然而,庄子并不是想表达人生在世应该没有是非观,而是提出结论的时效性问题。点不能代面,几乎所有观点都是偏见,所以,函数方程式才需要“定义域”。社会问题研究也一样,需要分条件、分阶段、分情况,包括传达对象、时代背景、地理环境,否则容易引起误解,甚至引发矛盾。科学标准就是树立一块白色的背板,不需要更多裁判,什么形状什么颜色只要观察者视觉正常就会一目了然。

艺术需要个性与风格,就是独立的风格与自由的表达;但科学,需要客观的实践与检验。我们最大的对手是我们自己,是固执小我的偏见和成见,不自觉地透露到对民主与科学的认识与应用当中。自信,是正知正见,是对传统优秀文化的认真体会,对历史经验的深刻反思,对复杂现实的科学观察。王阳明说“知善知恶是良知,为善去恶是格物”,良知(conscience)是共同的科学。他讲知行合一,大概也只有实现了这个理想,才会在临终时放心地说“我心光明,夫复何言”。罗振玉有《集殷墟文字联》,其中有一幅“大义正名分;至行格天人”,明辨是非、拨乱反正,太高明太给力了,可惜这种大义与至行非一般人可以梦见更侈谈有本事做到。

接地气如果接好了,不会损害地位的崇高。没有免疫力的肌体不可能真正保持健康。最好的医生就是自己,最好的药物就储存在自身四肢百骸。画在墙上的门无论多么理想美妙,也都不是真实的出路。历史规律不需要今天再反复花大代价大力气去验证。真理是赤裸裸的、现实是骨感的,所以求真是基础、是现实,不是最后追求。真的脚加上善的头,才是美。尽善尽美,才是理想的、完美的、文明的。 美为秩序,关系是力量、能量。

读者需要适应,却不是一味迎合。新媒体需要融合,新青年需要引导,新读者需要塑造。毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》告诉我们,社会问题不是不可以揭露,但要看怎么揭露,这是方法论问题。讲话是划时代的、跨时代的,今天看来,它仍然焕发着思想和实践的光辉。文艺应该为谁服务、如何服务,普及和提高的问题,内容和形式的问题,歌颂与揭露的问题,都是务实思想、求是精神。说来容易,做来难,引导和塑造大众的科学思想和审美情趣,雅俗共赏地服务于当代,为人民大众造福。

总共1页 1

|