|

崔自默《钻石之门》赏析

崔恺[中国传媒大学影视艺术学院]

“钻石刨面靠劳动量来创造,刨面越多,反射力就越大,“钻石之门”就越多。人靠着这虚幻的影象,来判断价值,欺骗自己,欺骗别人。”

——崔自默 《钻石之门》

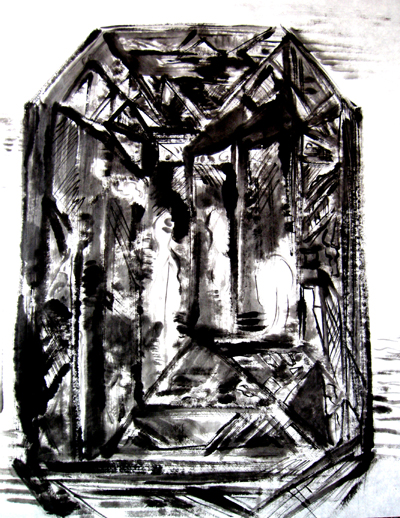

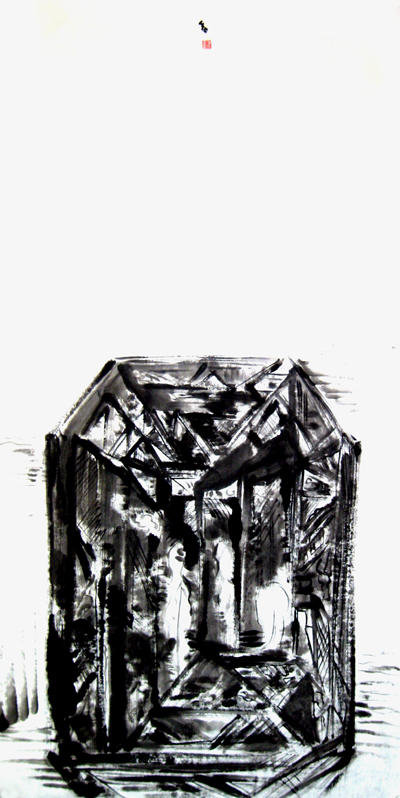

《钻石之门》是崔自默先生2007年创作的系列作品,这一系列画面造型各异,风格独特。崔自默先生用国画的方式,立体地表现了不同形状钻石的形象,看似杂乱实则有序的线条和纹理,赋予了钻石一种抽象的概念。

钻石象征着财富与地位,钻石刚被开采出来时其貌不扬,但是通过后天的精心雕琢与加工,具备了昂贵的价值。钻石的加工过程是极其复杂的,刨面越多的钻石一般具有的价值更高。《钻石之门》就是从剖析钻石的结构入手,来通过钻石的结构象征出特定的内涵。正如崔自默先生所说的,“重重叠叠、无穷无尽,却全是反射的周围的影子”。

不同形状的钻石,逐层深入,用了俯视与仰视、透视等多个角度,描绘钻石复杂的剖面光影。由简单开始,钻石的形态变得越来越复杂,其中的透视关系,明与暗、疏与密、大与小等等的矛盾,也集中地体现出来。这样的技巧,即使是用普通的素描手法来表达,都是很复杂的,何况运用中国的毛笔来创作。这些作品结构精巧,栩栩如生,在这里,国画不再只是简单的写意或写实,而更有了与象征与符号的内容。在这种虚实关系之间,真地创造出了“重重叠叠、无穷无尽”的视觉效果。

崔自默先生在一系列的细致的具体描绘之后,选择了一个大俯视的角度,描绘一颗钻石。与以往的作品不同的是,这一次并没有选择将大部分的构图交给钻石,而是交给类似玫瑰花瓣的重叠结构,最后只在画面中心以点睛之笔,描绘出一枚小钻石。如此构图疏密对比强烈,用意精细,把读者的思绪拉得很远,与现实生活若即若离。相对于其他作品中占据大面积画面的钻石形象的炫耀财富与欲望,这幅作品中钻石的形象显得单薄,微不足道。作者或许是在鄙薄财富与欲望的膨胀,而后以超越的姿态对待尘世间的名与利。或许,更是在名利这些浅层次的追求之外,存在着复杂的感情与心境。

抛开钻石复杂的结构与多层刨面下的反射效果,其实钻石是如此的简单与微小,但崔自默先生却赋予了它格外的意义。他说:“亲眼所见,有时也是虚的。这时,你有必要怀疑大与小、远与近、多与少的区分。”同样是钻石,同样是繁杂的结构,表现方式不同,意味却有了差异。远距离地俯视之下,钻石显得本来微不足道。人间财富的多与少,不就取决于人们看待它的角度与方式吗?

在《钻石之门》系列中,其中一幅钻石被附加在了一枚戒指之上,仿佛意味着财富与欲望的具象化。附着在戒指上的钻石,已经不仅意味着原始的一块矿石,它被人工切割、镶嵌之后成为一个具体的物件。这时的钻石形象被弱化了,戒指的形象被强化。这一枚简单的戒指,其价值因为钻石的存在而得以增加,而钻石的形象却被缩减了。这种颇具讽刺意味的矛盾冲突,在这幅作品中得到体现。可以说,图十表现出崔自默先生的创作意图,原始的形态各异的美钻,虽然象征着财富,但从本质上还是天然的矿石,一旦被人工雕琢之后,财富价值和欣赏价值纠缠在了一起。

“这是一扇你必须要走进去的门,因为它是‘钻石之门’。人们喜欢钻石,那是珍贵与财富的象征。在那夺目的光华里,饱含着无尽的虚幻。打开这扇门,你会从一边走进另一边。从虚幻到虚幻,还是从真实到虚幻?从虚幻到真实,还是从真实到真实?”“心中所有,眼中所见”;“钻石之门,存在于红尘市井之中,那是门,也是井”,崔自默先生在《钻石之门》一文中如是说。

这种虚与实、明与暗的关系,同样经常出现在崔自默先生其他作品中。比如《丛林故事》,在这幅油画作品中,色彩的鲜明对比,杂乱写意式的勾勒,代表着丛林的原始与野性。这种视觉上的强大冲击力,给予人第一眼视觉的新鲜感,看似错乱无序的颜色的恣意泼洒,却显示出一种豪放的侠义情怀。

对于什么是艺术,崔自默先生曾这样写道:“艺术既是为自己娱乐的,也是为大众娱乐的。为自己娱乐,就是挖掘自己内心深处的感知与意识,而为别人娱乐,则在视觉美感的同时,提醒个体精神的觉醒,改变现实中恶劣的生活习惯,引导体味幸福的生活方式,其中包括‘恩心’,是当今人类应该具备的。”崔自默先生的作品中,不仅仅给人带来感观的视觉愉悦,更多的是,在他的作品中加入了哲理性的思考。由于曾经学习理工科,后来始走上专业艺术之路,因此,他的作品中独特的理性的思辩,对于周遭事物的感知的视角,独一无二。

对于绘画,我虽然只是一个门外汉,但是在翻阅崔自默先生那些图画作品时,不由自主地被感染了。这些风格迥异的作品,或者意境悠远,或者内容古奥,或者意味深长,或者清雅淡泊,但都折射出了崔自默先生的性格,特立独行,那是在浪漫与现实之间的徘徊与思索。

钻石之门(2)局部,69x139cm,2007年,崔自默作

钻石之门(2),69x139cm,2007年,崔自默作

钻石之门(9),69x139cm,2008年,崔自默作

钻石之门(10)局部,69x139cm,2007年,崔自默作

总共1页 1

|